Introduction

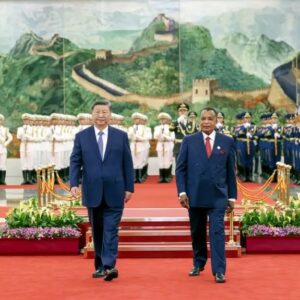

Cet été, j’ai décidé de transformer ce qui, dans mon secteur, s’appelle une “période de gel” en tremplin pour relancer ma visibilité, après la parution de mon deuxième livre Comprendre la Chine en Afrique. Dans les télécoms, cette période est bien connue : c’est un moment où l’on suspend volontairement toute modification de configuration, tout déploiement ou mise à jour critique. La raison est simple : pendant les congés, les effectifs sont réduits et il faut éviter qu’une intervention hasardeuse ne provoque une panne majeure aux répercussions nationales, voire internationales. En clair, on gèle les opérations pour préserver la stabilité.

C’est un temps où le réseau continue de fonctionner, mais où l’activité humaine se concentre sur la surveillance, l’observation, et la préparation de la reprise. J’ai décidé de transposer cet état d’esprit à mon activité de réflexion et de communication : profiter de ce calme relatif pour mettre en place une routine d’analyse et de publication.

Ces dernières années, j’ai remarqué que la plupart des échanges sur les réseaux professionnels ont perdu en authenticité. Trop de marketing, trop de mises en scène, trop de “success stories” polies… et pas assez de retours d’expérience concrets sur ce qui fonctionne réellement, sur le terrain comme dans les stratégies à long terme. Or, ces retours sont essentiels pour créer du lien — et même du liant — entre professionnels. C’est cette dimension que je veux ramener, en partageant des analyses, des observations et des expériences issues de ma pratique et de mes engagements.

Pourquoi ? Parce qu’il est essentiel de comprendre que les décisions prises à des milliers de kilomètres, notamment à Washington, Pékin ou Bruxelles, ont des répercussions directes sur notre économie, sur nos industries, et même sur nos vies quotidiennes. L’hégémonie du dollar, longtemps considérée comme un fait immuable, en est un exemple : cette monnaie, qui fut pendant des décennies l’étalon universel du commerce, voit aujourd’hui son rôle contesté et redéfini.

Même si mon cœur de métier reste l’ingénierie et la veille technologique, la géopolitique s’y invite naturellement. Elle influe sur le coût des équipements, sur la fluidité de la logistique d’approvisionnement, et sur la stratégie industrielle des acteurs du secteur. J’ai pu l’expérimenter de manière très concrète : c’est sous l’effet des lois imposées par Donald Trump que nous avons lancé, dans notre pays, une vaste campagne nationale de démontage de toutes les antennes et relais Huawei, accusés de permettre un espionnage mondial des données. Ce fut un chantier colossal, lourd de conséquences techniques et financières.

Mais Huawei, ce ne sont pas seulement des antennes : c’est un écosystème complet d’équipements, des routeurs aux serveurs, en passant par les solutions logicielles. Et l’enjeu ne se limite pas à Huawei : il touche l’ensemble des fournisseurs chinois, et au-delà, toutes les infrastructures stratégiques liées au numérique et aux télécommunications. Je reviendrai dans de prochains articles sur ces aspects techniques, et sur les alternatives — parfois moins visibles — qui se mettent en place.

Pour l’heure, c’est sur le contexte macro-économique et géopolitique que je veux attirer votre attention. Car derrière les tensions commerciales et les guerres de tarifs se joue un rééquilibrage silencieux mais profond : un renforcement stratégique des BRICS, qui redessine les alliances économiques, et une réduction progressive, mais déterminée, par la Chine de ses avoirs en bons du Trésor américain. Deux dynamiques, l’une politique, l’autre financière, qui sont autant de signaux d’un glissement tectonique dans l’ordre économique mondial.

Trump 2025 : la doctrine tarifaire qui bouleverse l’échiquier mondial

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump applique une stratégie commerciale sans précédent. Portée par l’argument du “rééquilibrage” et de la protection des intérêts américains, elle repose sur un socle : un tarif universel de 10 % sur la quasi-totalité des importations, relevé à 15, 20, voire 100 % pour des secteurs jugés stratégiques.

L’Inde a écopé d’un droit de 50 % sur certaines catégories de produits, tandis que plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ont été frappés de 25 à 40 % pour avoir, selon Washington, servi de hubs de contournement aux exportations chinoises.

Parmi les exemples les plus marquants, l’accord signé avec le Japon à l’été 2025 illustre l’asymétrie de cette nouvelle diplomatie tarifaire :

Accord États-Unis / Japon 2025

- Autos japonaises : 15 % de droits

- 100 Boeing achetés

- +10 Md $ en importations agricoles américaines

- +3 Md $ de contrats de défense

- 0,5 Md $ d’investissement direct

Richard Wolff : l’empire en déclin

Pour le professeur Richard Wolff, cette offensive n’est pas une stratégie économique rationnelle, mais un calcul politique. Selon lui, Trump cherche avant tout à engranger des succès visibles sur la scène internationale pour masquer ses difficultés intérieures : inflation persistante, promesses non tenues sur l’Ukraine, tensions au Moyen-Orient, et scandales politico-judiciaires.

Wolff souligne que ces mesures sapent le soft power américain, détériorent les relations avec les alliés historiques, et envoient au reste du monde un signal clair : “Vous ne pouvez plus faire des affaires avec les États-Unis comme avant.”Ce changement pousse de nombreux gouvernements et entreprises à réorienter leurs stratégies de croissance… sans les États-Unis.

Sean Foo : la fin du cycle vendeur-financeur

L’économiste Sean Foo analyse cette situation à travers un prisme financier. Historiquement, la Chine exportait massivement vers les États-Unis, encaissait des dollars, et les réinvestissait dans les bons du Trésor américain. Ce cycle est aujourd’hui rompu : la guerre tarifaire a fait chuter les exportations chinoises vers les États-Unis de 20 à 30 % en moyenne, et jusqu’à 40 % pour certains produits.

Moins de ventes signifie moins de dollars, et donc moins de raisons d’acheter de la dette américaine. À cela s’ajoutent deux facteurs décisifs : la dépréciation du dollar (–8 à –10 %) et le précédent russe, lorsque 300 milliards d’actifs souverains ont été gelés.

Bons du Trésor et or chinois

- Avoirs chinois en Treasuries : 756 Md $ (plus bas depuis 2009)

- Réserves d’or : ≈ 2 296 t

- +34 t depuis nov. 2024

- Valeur estimée : ~243 Md $

BRICS+ : consolidation d’un bloc alternatif

Ces choix américains ont un effet inattendu : ils accélèrent la consolidation d’alliances alternatives. Le BRICS s’est élargi à l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran, formant un réseau qui couvre désormais l’Afrique du Nord, la Corne de l’Afrique et le Golfe.

BRICS+ 2025

- Membres fondateurs : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

- Nouveaux membres : Égypte, Éthiopie, E.A.U., Iran

- Poids : ≈ 45 % population mondiale • >30 % PIB mondial (PPA)

Afrique : opportunité ou ricochet ?

Pour l’Afrique, cette recomposition est une fenêtre d’opportunité, à condition de jouer sur trois leviers :

- capter les étapes de production déplacées d’Asie ou des États-Unis via des ZES bien conçues ;

- valoriser les ressources minières stratégiques dans des accords “offtake” incluant infrastructures et industrialisation locale ;

- diversifier les sources de financement en s’appuyant sur les banques de développement BRICS, les fonds souverains du Golfe, et les échanges en monnaies locales.

Mais les risques sont tout aussi réels : inflation importée, fragmentation des normes commerciales, et volatilité financière si le dollar se renforce. Sans stratégie proactive, le continent pourrait ne récolter que les effets secondaires d’un bouleversement dont il n’aurait pas su profiter.

Conclusion

La doctrine tarifaire de 2025, conçue pour protéger l’Amérique, agit comme un catalyseur de réorganisation globale. L’Asie resserre ses liens internes, la Chine s’émancipe du dollar, les BRICS s’affirment. Pour l’Afrique, la question est simple : être spectatrice de ce rééquilibrage… ou en devenir actrice.